Visualizzazione post con etichetta storia. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta storia. Mostra tutti i post

martedì 10 luglio 2018

Le strette di mano che hanno cambiato la Storia

La stretta di mano è il simbolo di pace per antonomasia: l'atto di riappacificazione tra due uomini, due popoli, due culture, spesso un proclama di alleanza. E' durata 13 secondi esatti la stretta di mano fra Donald Trump e Kim Jong Un. Il presidente americano esibiva un sorriso trionfale, il leader nordcoreano no: forse solo un segno d'imbarazzo, lui stesso intimorito e in soggezione di fronte all'enormità dell'evento. Alcuni giornalisti gli hanno urlato ripetutamente la stessa domanda: "E' vero che denuclearizzate?" Lui non ha risposto. Prima o poi dovrà farlo.

Da Yalta a Panmunjom ecco alcune delle strette di mano epocali che hanno cambiato il corso della storia.

1945 -Il vertice di Yalta tenutosi nell'ultimo anno della Seconda guerra mondiale, dal 4 all’11 febbraio 1945, tra Roosevelt, Stalin e Churchill segna la divisione della Germania sconfitta in quattro zone di occupazione. Ma alla storia è passato come il vertice della spartizione dell'Europa. Pochi mesi dopo, la stretta di mano 'incrociata' tra le tre potenze alla conferenza di Potsdam: ma al posto di Roosevelt (morto nel frattempo) c'è il nuovo leader americano Harry Truman. * 1972 - Il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon incontra il leader cinese Mao Zedong segnando una svolta nelle relazioni tra Washington e Pechino. La visita di Nixon fu architettata da Henry Kissinger e preparata da quella che è passata alla storia come 'la diplomazia del ping pong'. In particolare, furono previsti lo smembramento della Germania in Stati indipendenti e lo spostamento a O delle frontiere della Polonia (furono tuttavia definiti solo i confini orientali, lungo la linea Curzon), e si toccarono i problemi della frontiera italiana con l’Austria e la Jugoslavia; l’URSS si impegnò a entrare in guerra contro il Giappone, dopo la sconfitta della Germania, in cambio del possesso delle isole Curili e di tutta l’isola di Sakhalin.

1972- Il 21 febbraio, Nixon incontra Mao Tse-Tungl, la storica visita fu preparata grazie agli incontri segreti di Henry Kissinger effettuati tra il 9 e l’11 luglio del 1971, ma l’avvicinamento tra i due Paesi avvenne già da prima e fu molto graduale.

1972 -Il 22 maggio prima visita di un leader Usa a Mosca. Ancora Nixon, ancora il genio di Kissinger. La stretta di mano con Breznev e la firma di due accordi fondamentali 'congelano' i missili intercontinentali delle due superpotenze nucleari in piena Guerra Fredda dando avvio alla distensione.

1978 – Il 17 settembre L'Egitto riconosce Israele, che restituisce il Sinai. Epocale la triplice stretta di mano stretta fra Jimmy Carter, l'egiziano Anwar Sadat e l'israeliano Menachem Begin che pone le basi per gli accordi di Camp David, dove fu firmato il trattato di pace che pose fine a uno stato di guerra tra i due paesi durato trent'anni. Sadat e Begin furono premiati con il Nobel.

1985 - Il 19 e 20 novembre, si svolge a Ginevra il primo storico faccia a faccia tra il presidente americano Ronald Regan e l'allora neo leader sovietico Mikhail Gorbaciov. L'incontro permise il disgelo delle relazioni fra Washington e Mosca ed il suo scopo era quello di aprire la via a una serie di trattative atte a limitare la proliferazione degli armamenti nucleari. Al termine del summit, le due parti decisero di accelerare gli sforzi reciproci e di ridurre del 50% il loro arsenale nucleare. I due concordarono di accelerare i negoziati per la riduzione delle armi atomiche strategiche e per raggiungere un compromesso sulle forze nucleari a medio raggio in Europa. Sul tema dei diritti umani, invece, le posizioni del presidente americano e quelle del leader del Pcus rimasero lontane.

1990 – L'11 febbraio data in cui Nelson Mandela uscì di prigione e sulla prima pagina dei giornali sudafricani campeggiò l' immagine della sua stretta di mano con Frederik de Klerk, Nelson Mandela stringe la mano al presidente del Sud Africa Frederik De Klerk durante la firma dell'accordo per la fine dell'Apartheid. Dal 1990 - ma in verità già da prima, dai loro colloqui segreti nella colonia penale sulla terraferma dove il leader nero era stato trasferito per esservi trattato ormai da ospite di riguardo piuttosto che da prigioniero - de Klerk e Mandela hanno agito di concerto, hanno lavorato insieme per preparare l' avvenire democratico del loro paese.

1993 -il 13 settembre, nel cortile della Casa Bianca, Ytzhak Rabin, primo ministro israeliano, e Yasser Arafat, leader dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), firmarono quelli che passarono alla storia come gli accordi di Oslo. Era la prima volta che i due paesi si riconoscevano come legittimi interlocutori ed era la prima volta che i due leader si stringevano la mano in pubblico, è il presidente USA Bill Clinton a benedire la stretta di mano tra il leader dell'Olp Yasser Arafat e il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin in occasione degli accordi di pace di Oslo, che poi però fallirono.

1998 -Il premier britannico Tony Blair stringe la mano al collega irlandese Bertie Ahern dopo aver firmato gli storici 'accordi del Venerdì santo' che mettono fine ai sanguinosi anni dei Troubles. Uno dei momenti più importanti del lungo e difficoltoso processo di pace in Irlanda del Nord, con cui ci si avvicinò alla fine delle violenze che avevano segnato per 30 anni la storia del paese. Quattordici anni dopo, nel 2012, la regina Elisabetta II è protagonista di un altro momento epocale con Martin McGuinness, ex comandante dell'Ira.

2000 - Dal 12 al 14 giugno il primo vertice tra le due Coree dalla guerra del 1950-53 e la divisione della Penisola. A Pyongyang si incontrano Kim Jong-il (padre dell'attuale leader Kim Jong-un) e il sudcoreano Kim Dae-jung. L'accordo per giungere a questo storica riunione (sarebbe la prima volta che capi di Stato dei due paesi si incontrano) fra i due presidenti è stato raggiunto durante una serie di incontri segreti in Cina svoltisi fra il 22 marzo e venerdì scorso. Un segreto totale fino all'annuncio dato a Seul. L'agenda del summit, secondo quanto dichiarato dal ministro sudcoreano per l'Unificazione Park Jae Kyu, sarà perfezionata durante incontri bilaterali preliminari in aprile, e riguarderà la cooperazione economica, la riunificazione delle famiglie separate e la riconciliazione politica.

2013 - Il 10 la storica stretta di mano tra il presidente degli stati Uniti Barack Obama e quello cubano Raul Castro che si incontrano ai funerali di Nelson Mandela. Seguirà il disgelo tra gli Stati Uniti e l'isola.Nel mezzo di una storica cerimonia per ricordare un Gigante della Storia (come Barack Obama ha definito Nelson Mandela), quella improvvisa, sorprendente stretta di mano tra il presidente Obama e Raul Castro Poteva essere altrimenti? Le immagini di Barack Obama e di Raul Castro che si sorridono, si scambiano qualche parola e si salutano hanno fatto il giro del mondo. Era dal 1959, dall'incontro traun giovane Fidel Castro e l'allora vice presidente degli Usa Richard Nixon, che non c'era un faccia a faccia pubblico a così alto livello tra un rappresentante di Washington e uno del regime castrista dell'Avana.

2018 – il 27 aprile . Prima la storica stretta di mano sul 38esimo parallelo, poi gli impegni sul trattato di pace e il nucleare. Al termine del summit organizzato a Panmunjom, il villaggio dove nel 1953 fu firmato l’armistizio che segnò la fine della guerra di Corea, il leader del Nord Kim Jong-un e il presidente del Sud Moon Jae-in firmano una dichiarazione che apre nuovi scenari per gli equilibri militari e politici della penisola. I due si sono detti pronti a completare la denuclearizzazione della Corea e a trasformare entro il 2018 l’armistizio in un vero e proprio trattato di pace.

martedì 12 giugno 2018

Trump-Kim: storica stretta di mano

L'appuntamento con la storia inizia puntuale. Sono passate da poco le 9 a Singapore (le 3 di notte in Italia) quando il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si stringono la mano. E' un summit storico, il primo faccia a faccia tra i leader dei due Paesi, che si sono incontrati al Capella Hotel, nell'isoletta di Sentosa.

E' la prima stretta di mano da 70 anni, sullo sfondo le bandiere dei due Paesi. "Non era facile arrivare qui... C'erano ostacoli ma li abbiamo superati per esserci", ha detto il leader nordcoreano.

"Molti penseranno che sia un fantasy, un film di fantascienza" avrebbe detto Kim a Trump, secondo quanto riferisce la Cnn. Parlando con i giornalisti, il presidente americano ha fatto sapere che l'incontro è andato "meglio di quanto chiunque potesse immaginare. Il massimo". E' "un uomo di grande talento" che "ama moltissimo il suo paese" ha detto Trump parlando del leader nordcoreano. Quindi ha annunciato che visiterà Pyongyang al momento opportuno. Anche Trump ha invitato Kim alla Casa Bianca e l'invito è stato accettato.

Lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un è avvenuto poco dopo le 9 (le 3 in Italia) con un copione scenico e hollywoodiano: il presidente Usa e il leader nordcoreano si sono ritrovati sul patio del Capella Hotel, sull'isola di Sentosa, attraversando due porticati opposti. Con il tappeto rosso sistemato ovunque, i due leader dei due Paesi si sono stretti la mano per la prima volta da 70 anni avendo come sfondo le bandiere dei due Paesi: è durata più di 10 secondi, con Trump che ha rafforzato il contatto col giovane leader poggiando brevemente anche la mano sinistra sul braccio destro di Kim.

"Nice to meet you Mr. President", ha detto in inglese al tycoon il il leader nordcoreano. Poi, i due si sono messi in posa per i flash dei fotografi e e telecamere per immortalare lo storico momento. "È un onore essere qui", ha detto Trump prima di dare il via al faccia a faccia assistito dai soli interpreti e durato circa 40 minuti, anticipando di avere con lui una "relazione formidabile". Ha detto di sentirsi "veramente bene", con Kim seduto sulla poltrona alla sua sinistra. "Non era facile arrivare qui... C'erano ostacoli ma li abbiamo superati per esserci", ha ribattuto il leader nordcoreano. Alla fine del colloquio, mentre si spostavano in un'altra sala per il meeting allargato, Trump ha avuto il tempo per una battuta a uso dei media: è andato "molto, molto bene", ha affermato, anticipando che i due già hanno una "eccellente relazione". Alla riunione, dedicata alla questione del nucleare, hanno preso parte anche il segretario di Stato Mike Pompeo, il capo di gabinetto John Kelly e il consigliere sulla Sicurezza nazionale John Bolton; mentre per la parte nordcoreana, il braccio destro del leader Kim Yong-chol, il ministro degli Esteri Ri Yong-ho e Ri Su-yong, presidente della Commissione diplomatica della Suprema assemblea del popolo.

Con Kim Jong-un "risolveremo un grande problema, un grande dilemma", ha detto Trump sul nucleare con il leader nordcoreano, assicurando che "lavorando insieme ce ne faremo carico".

Kim e Trump hanno firmato un "documento completo", come definito dallo stesso presidente Usa. "Siamo onorati" di firmarlo, ha affermato Trump. Poi, rispondendo alla domanda di un giornalista, il presidente americano ha rimarcato che il processo di denuclearizzazione della Corea del Nord "inizierà molto velocemente". La Penisola Coreana vedrà un "cambiamento", ha aggiunto Trump, sottolineando di avere instaurato un "legame speciale" con Kim.

Secondo quanto riferisce la Bbc, in uno dei quattro punti principali della dichiarazione firmata a Sentosa, Pyongyang si impegna a una "completa denuclearizzazione". "Riaffermando la Dichiarazione di Panmunjon del 27 aprile 2018 - si legge - la Corea del nord si impegna a lavorare in direzione di una completa denuclearizzazione della penisola coreana".

Oltre alla denuclearizzazione della penisola coreana, tra i punti del documento figurano l'impegno a "stabilire nuove relazioni bilaterali che rispecchino il desiderio dei popoli dei due paesi di pace e prosperità", lo sforzo comune "per costruire uno stabile e duraturo regime di pace nella penisola coreana", l'impegno a recuperare le spoglie dei soldati americani dichiarati Missing in action (Mia) durante la guerra di Corea, e l'immediato rimpatrio delle spoglie di quanti sono già stati identificati.

Nella dichiarazione congiunta figura inoltre l'impegno dei due Paesi a tenere "alla prima data possibile" ulteriori negoziati guidati dal segretario di Stato americano Mike Pompeo e da un funzionario di alto livello della Corea del Nord. Trump, si legge ancora nel documento, si impegna a fornire "garanzie di sicurezza" alla Corea del Nord.

"La nostra relazione con la Corea del Nord sarà qualcosa di molto diverso rispetto al passato, abbiamo sviluppato un legame molto speciale", assicura Trump alla firma del documento finale. Un documento che lo stesso Kim Jong-Un non esita a definire "molto importante e complessivo". Trump è talmente soddisfatto che ammette che i quaranta minuti di faccia a faccia sono andati "molto meglio di quanto che si potesse prevedere". "E questo - aggiunge - porterà tanto di più". Oltre alla denuclearizzazione restano, infatti, tutti quei problemi legati alla libertà, ai campi di lavoro e alla repressione interna. Temi che, almeno per il momento, i due leader non affrontano. Intanto, però, il processo iniziato oggi porterà alla fine della guerra tra le due Coree. "Molte persone nel mondo possono pensare che sia un film di fantascienza - commenta Kim - dovremo affrontare delle sfide ma vogliamo lavorare con Trump". E il numero uno degli Stati Uniti è certo che, "lavorando insieme" potranno "superare" qualsiasi difficoltà.

lunedì 26 settembre 2016

Chianti, 300 anni fa il bando del Granduca de' Medici

"Trecento anni di storia e neanche una penna bianca" ha ricordato Sergio Zingarelli - riferendoci al simbolo del Gallo nero che contraddistingue il consorzio del Chianti classico da quando nacque nel 1924.. È lo slogan scelto per festeggiare i 300 anni del Chianti Classico.

Sono passati tre secoli dal 24 settembre 1716, giorno in cui il Granduca Cosimo III dè Medici emanò un bando, Il bando si denominava 'Sopra la Dichiarazione de' Confini delle quattro regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Vald'Arno di Sopra', per delimitare le zone di produzione del Chianti Classico, del Valdarno di Sopra, del Pomino/Chianti Rufina, e del Carmignano. Un'area compresa tra le città di Firenze e Siena. Da allora è sempre stato un'eccellenza toscana, italiana, con il suo colore rosso rubino e il sapore armonico e asciutto.

Risale invece al 1924 la nascita del consorzio del Chianti, al quale oggi aderisce il 96% dei produttori, che si fregerà della dicitura 'classico' solo dal 1932, per distinguere le produzioni vinicole che rientrano nei confini storici del bando di Cosimo III de' Medici. Nel 1984 arriva la Docg (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita). Fin dalla sua nascita l'organo consortile sceglie come proprio simbolo il 'Gallo nero', che sancì, secondo la leggenda medievale, l'unità politica dell'intero territorio chiantigiano.

La cerimonia per l'anniversario svoltasi a Palazzo Vecchio hanno partecipato i presidenti dei quattro consorzi, Sergio Zingarelli (Chianti classico), Federico Giuntini (Chianti Rufina), Fabrizio Patresi (Carmignano) e Luca Sanjust (Valdarno di sopra). L'assemblea dei soci del Consorzio del Gallo Nero (simbolo del Chianti Classico) ha deciso di avanzare una proposta: l'avvio del processo di inserimento del territorio del Chianti nella lista dei siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco e la costituzione di un distretto rurale del Chianti. Il ministero dello Sviluppo economico ha previsto, nel programma filatelico annuale dello Stato, l'emissione di un francobollo celebrativo.

I vitigni che producono il Chianti si estendono per oltre 70mila ettari. La produzione è in media di 35 milioni di bottiglie all'anno di classico. Un vino che si esporta molto all'estero, in circa 100 paesi, e che attira turisti stranieri che ogni anno vengono in questa parte della Toscana per acquistarlo, degustarlo e visitare le cantine storiche in cui si produce.

Negli ultimi cinque anni, il Chianti classico ha segnato una crescita complessiva del 35% nelle vendite a livello globale. Un risultato raggiunto, è stato spiegato, grazie a un processo di profondo rinnovamento finalizzato a riposizionare il Gallo nero sui mercati globali, a partire dall'introduzione di una nuova categoria di vino, la Gran selezione, che non ha tardato a dare frutti, in termini di qualità e competitività. Sul fronte dei mercati gli Stati Uniti si confermano il primo mercato per il Gallo nero, assorbendo circa il 31% delle vendite totali, seguiti dall'Italia con il 20%, dalla Germania con il 12%, dal Canada con il 10%, da Regno Unito con il 5%, dai Paesi Scandinavi, Svizzera e Giappone al 4%, da Benelux, Cina e Hong Kong al 3%, e infine dalla Russia con l'1%.

"Siamo molto soddisfatti dell'andamento del mercato - ha sottolineato Zingarelli - un risultato che premia il lungo lavoro di rilancio della denominazione svolto negli ultimi anni e culminato con l'introduzione della Gran selezione, che oggi rappresenta circa il 4% delle vendite dei vini del Gallo Nero. Un grande vino che ha qualificato ulteriormente la nostra denominazione e che ha già riscosso successi di critica e che in breve tempo si è posizionato nella sfera delle eccellenze enologiche mondiali".

Annunciato in Palazzo Vecchio, un accordo di cooperazione fra il Consorzio del Chianti Classico e il Comité des Vins de Champagne, ed arriva anche la candidatura del Chianti a Patrimonio dell’Unesco lanciata in un videomessaggio dal ministro dell’agricoltura Maurizio Martina.

L’accordo è stato annunciato dal presidente del Gallo Nero Sergio Zingarelli in occasione delle celebrazioni in Palazzo Vecchio a Firenze, per i 300 anni dalla presentazione del bando del granduca Cosimo III de’ Medici con il quale si delimitavano per la prima volta le zone di produzione vincola corrispondente all’attuale territorio del Chianti classico, del Pomino (Chianti Rufina), del Valdarno di Sopra e di Carmignano.

"Siamo pronti a lavorare per la candidatura del Chianti", che corrisponde al territorio dell'attuale Chianti classico, "a Patrimonio dell'Unesco, credo che sia un atto doveroso che possiamo fare insieme per rappresentare al massimo livello una storia di eccellenza come quella del Chianti. Prendersi questo impegno per celebrare i 300 anni di questa esperienza è una scommessa sul futuro che dobbiamo vincere insieme", così, il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina.

Etichette:

bando,

Chianti,

Chianti classico,

dè medici,

doc,

docg,

gallo nero,

Sergio Zingarelli,

storia,

Toscana,

vino

martedì 9 febbraio 2016

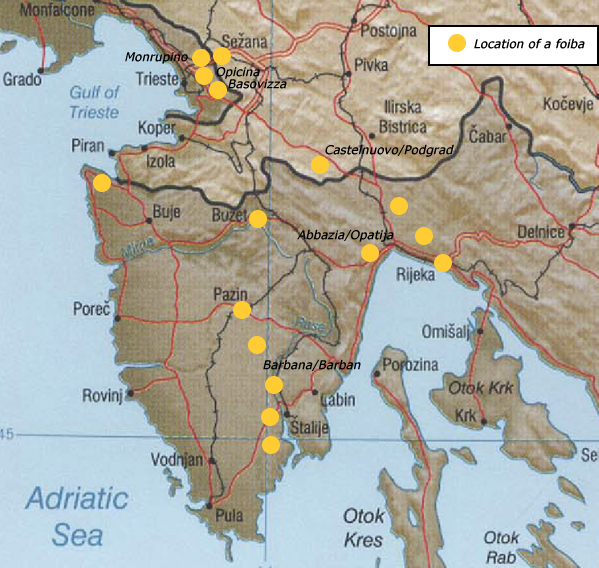

Foibe: giornata della memoria, storia dimenticata per anni

Il 10 febbraio, e solo dal 2004, il pensiero del Paese va alle migliaia di connazionali massacrati e gettati ancora vivi nelle foibe dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito tra il '43 e il '47. Si trattò di una pulizia politica ed etnica che riguardò non solo i nazisti e i fascisti, ma anche uomini di chiesa, comunisti. Il massacro più vasto a guerra finita, nel maggio del 1945, per costringere gli italiani a fuggire dalle province istriane, dalmate e della Venezia Giulia. Secondo le fonti più accreditate le vittime furono almeno 5000, ma diversi storici parlano di oltre diecimila. Centinaia di migliaia gli esuli.

I morti in questo genocidio, per molto tempo dimenticato sono le vittime delle Foibe, vittime della pulizia politica ed etnica compiuta dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia tra il 1943 e il 1945, una pulizia etnica mascherata come azione di guerra o vendetta e furono massacrati, spesso gettati ancora vivi nelle foibe, le cavità carsiche tipiche del territorio istriano.

Una storia che è stata dimenticata per anni dalla memoria collettiva, ma mai cancellata dalle menti di chi ha perso qualcuno e qualcosa di molto importante, ovvero tutto. Negli anni Novanta la politica interrompe quel silenzio e inizia a interessarsi di quella tragedia. Solo nel 2004 arrivò una legge, una norma che istituì il Giorno del ricordo per le vittime delle Foibe e dell’esodo.

“Nelle foibe morì una piccola parte di italiani. La maggioranza fu uccisa nei campi di concentramento in Jugoslavia”. A fare chiarezza in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per commemorare, il 10 febbraio, le vittime italiane delle foibe titine, è stato Guido Franzinetti, docente di Storia dei territori europei all'università del Piemonte Orientale di Vercelli. Giusto ricordare le foibe, per lo studioso, ma il gran numero delle vittime italiane fu da tutt'altra parte. “Il che non consola nessuno”, ha aggiunto.

Ovviamente, si tratta di una data simbolica che fa riferimento al 1947, quando entrò in vigore il trattato di pace con cui le province di Pola, Fiume, Zara, parte delle zone di Gorizia e di Trieste, passarono alla Jugoslavia. All'indomani dell'armistizio si scatenò l'offensiva dei partigiani comunisti contro i nazisti e fascisti. Il massacro più vasto avvenne a guerra finita, nel maggio del 1945, per costringere gli italiani a fuggire dalle province istriane, dalmate e della Venezia Giulia.

La prima grande ondata di violenza esplose subito dopo la firma dell'armistizio dell’8 settembre 1943: iniziò un periodo di sbandamento, l’esercito italiano si dissolse e in Istria e in Dalmazia i partigiani slavi si vendicarono contro i fascisti e gli italiani non comunisti. Torturarono, massacrarono, affamarono e poi gettarono nelle foibe circa un migliaio di persone. Li consideravano 'nemici del popolo’. Il massacro si ripeté nella primavera del 1945, quando le truppe di Tito occuparono Trieste, Gorizia e l'Istria. Le vittime erano gli italiani: non solo fascisti, ma anche personaggi che potevano rappresentare una classe dirigente dell’antifascismo perché punti di riferimento dell’opinione pubblica non allineata al nuovo potere. Tito si accanì anche contro i partigiani, con i membri del Comitato di liberazione nazionale, contro tutti coloro che volevano difendere la comunità italiana.

Sarebbero stati d’impiccio al suo grande progetto politico di annessione di quei territori. A cadere dentro le foibe ci furono fascisti, cattolici, liberaldemocratici, socialisti, uomini di chiesa, donne, anziani e bambini, ha raccontato a Mixer nel 1991 Graziano Udovisi, rappresentante della milizia italiana a Trieste e sopravvissuto a una foiba. Zara fu la prima città ad essere abbandonata dopo i bombardamenti angloamericani del '44. Poi toccò a Fiume, alla fine della guerra rimasta al di là di una linea tracciata su una carta geografica: la linea Morgan. Il 9 giugno 1945 Tito e il generale inglese Alexander divisero questa travagliata zona di confine in due parti: la provincia di Trieste e una parte di quella goriziana chiamata "Zona A" passarono sotto il controllo angloamericano; la "Zona B", di fatto tutta l'Istria, passò sotto il governo jugoslavo. Si trattò di un accordo temporaneo.

La decisione definitiva fu presa dalle nazioni vincitrici della guerra alla conferenza di pace di Parigi del 1947: l'Istria e la Venezia Giulia fino a Gorizia andarono alla Jugoslavia. Trieste e cinque piccoli comuni, la nuova Zona A, e una piccola parte dell'Istria settentrionale, la Zona B, costituirono un territorio libero sotto la sovranità internazionale. Il trattato di pace trasformò la decisione di singoli in un vero esodo di massa. Pola, Parenzo, Rovigno, Montoro, Albona e decine di piccoli centri della costa istriana furono abbandonati. Il 5 ottobre 1954 arrivò la definizione dei confini con il memorandum di Londra che sancì che l'Italia doveva assumere la diretta amministrazione di Trieste e della sua provincia, mentre la Jugoslavia quella della zona B. Il risultato fu lo svuotamento anche dell'Istria settentrionale. Restarono 5mila italiani, una minoranza etnica. Centinaia di migliaia di persone (il numero è incerto: c’è chi parla di 350mila, chi di 270mila) si trasformarono in esuli.

“Foibe”: una sola parola per indicare una serie di crimini diversi che sis volsero nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945, il vuoto di potere, post guerra, lasciò spazio a feroci ondate di violenza che colpirono a vario titolo italiani e non. I comunisti di Tito misero in atto arresti, esecuzioni, deportazioni nei campi di concentramento balcanici, portando alla morte brutale di migliaia di civili e all’esodo di altrettante persone, persino a guerra finita.

giovedì 6 agosto 2015

Inaugurazione del raddoppio del Canale di Suez

A 146 anni dalla costruzione del Canale, il raddoppio di una parte del tratto esistente con un canale parallelo che velocizzerà il traffico rilanciando l'economia del Paese.

Transiterà il doppio delle navi con tempi di percorrenza quasi dimezzati. Nelle previsioni del governo di Al-Sissi, dovrebbe triplicare gli introiti portandoli a oltre 13 miliardi all'anno entro il 2024 rispetto ai 5,3 miliardi di dollari del 2014.

La realizzazione della via d'acqua è un passo importante per l'Egitto e il nuovo corso di politica economica annunciato dal presidente Abdel Fatah al Sisi al vertice di Sharm al Sheikh del marzo scorso. Il governo egiziano intende raddoppiare le entrate provenienti dal Canale di Suez, raggiungendo i 10-11 miliardi di dollari l'anno rispetto ai 5 miliardi attuali. Il progetto di sviluppo del Canale consentirà il transito di navi di nuova generazione che attualmente sono costrette a circumnavigare l'Africa attraverso il Capo di buona speranza.

Per il governo egiziano l'Egitto intende "fare un dono al mondo intero" riducendo i costi di attraversamento del Canale del 40 per cento. Le navi di piccole dimensioni, sinora, hanno dovuto aspettare nelle acque territoriali per circa 18 ore per attraversare il Canale, ma con il nuovo tratto che sarà inaugurato domani questa procedura sarà velocizzata. Il nuovo canale si estenderà lungo una superficie di 34 chilometri espandendo le rotte del commercio navale e consentendo nuovi scambi tra l'Europa e l'Asia.

Nei giorni scorsi il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha definito il raddoppio del Canale di Suez: "Il nostro dono al mondo". Hani Shoukry, rappresentante del Consorzio internazionale Wwp, società organizzatrice dell'evento inaugurale ha dichiarato di "non aver speso un centesimo per la cerimonia che è stata interamente finanziata dalle compagnie internazionali". Il nuovo canale rappresenterà una risorsa per il turismo e l'economia dell'Egitto dal momento che fornirà più di 13,2 miliardi di dollari all'anno ed alzerà le entrate di Suez del 259 per cento.

Tra il 2000 e il 2014 il trend di traffico del Canale di Suez ha visto registrare un aumento di oltre il 120% delle merci transitate, valore che sale a +202% se si considerano solo i traffici dei container: (+187% nella direzione nord-sud e +219% nella direzione sud-nord). Inoltre - a differenza del Canale di Panama che manterrà anche dopo i lavori di ampliamento il limite delle navi da 13.000-14.500 container - il Canale di Suez non ha limiti nella dimensione delle navi che vi possono transitare. Grazie alla combinazione di tre fattori - diminuzione dei tempi, aumento del numero dei passaggi e nessun limite dimensionale – si prevede un aumento della convenienza di passaggio via Suez anche p anche per alcune rotte dall'Asia verso la costa occidentale degli Stati Uniti che attualmente usano Panama.

La storia del Canale data diversi secoli. I primi progetti di una via navigabile che unisse il Mar Rosso al Mediterraneo sembrano risalire infatti al 1850 a.C. quando il faraone Sesostris III della XII dinastia, tentò di costruire una via d'acqua est-ovest che unisse il Nilo con il Mar Rosso a fini commerciali. Intorno al 600 a.C., un altro faraone Neco II (o Nekau), si imbarcò nella stessa impresa ma non vi riuscì. Fu invece grazie al re persiano Dario I, intorno al 270 a.C., che quei lavori vennero ripresi e portati a termine. Tolomeo II, faraone ellenistico, lo restaurò nel 250 a.C., ma nei successivi mille anni il tratto venne modificato, cambiato e distrutto varie volte.

Bisognerà attendere Napoleone Bonaparte che nel 1799, propose durante la sua spedizione in Egitto, di riprendere il progetto di costruire un canale, senza però riuscirvi. Una prima rilevazione, poi rivelatasi sbagliata, concluse infatti che il dislivello tra i due mari era di oltre 10 metri e ciò avrebbe reso necessario un sistema di chiuse. Nel 1833 un ingegnere francese seguace di Saint Simon presentò al viceré d'Egitto Mohamed Ali un progetto che però non fu attuato. Ma è dopo la metà del XIX secolo che l'opera viene finalmente realizzata, grazie a a Ferdinand de Lesseps, diplomatico francese che riuscì ad ottenere una concessione da Said Pascià, viceré d'Egitto, per mettere su una società (Compagnie universelle du canal maritime de Suez), che costruisse un canale marittimo e che lo gestisse per 99 anni. In poco più di dieci anni, tra il 1858 e il 1869 viene completato il primo moderno Canale di Suez che collegò il Mediterraneo al Mar Rosso evitando ai mercantili di dover circumnavigare l'Africa.

Il piano del Canale fu animato in particolare dal diplomatico Ferdinand de Lesseps su progetto dell’italiano Luigi Negrelli (1799-1858). L'inaugurazione avvenne, sotto il controllo dei francesi, il 17 novembre 1869, alla presenza del khedivè (viceré) Ismail, pascià d'Egitto e del Sudan, ospite d'onore Eugenia, moglie di Napoleone III.

Il pascià aveva ordinato per l'occasione un'opera a Giuseppe Verdi, ma l'Aida fu rappresentata al Cairo la vigilia di Natale del 1871 quando Napoleone III aveva già perduto l'impero a Sedan. Nei dieci anni in cui fu scavato il Canale, che ha accorciato di circa settemila chilometri la distanza tra l'Europa e l'India, non dovendo le navi passare per il Capo di Buona Speranza, l'intenso traffico di mercanti e tecnici ha contribuito a rianimare la città di Alessandria. La quale è diventata un'importante borsa del cotone, approfittando della guerra di secessione americana che bloccava il commercio d'Oltratlantico, e della guerra di indipendenza greca che faceva della città egiziana un rifugio ambito. In quell'agitato periodo Alessandria.

Nel 1882, durante la rivolta di A. ‛Urabi pasha il canale fu difeso dalle truppe britanniche, che ne tennero da allora il controllo, poi incluso fra le clausole del trattato anglo-egiziano del 1936. Nel secondo dopoguerra, l’Egitto si mostrò sempre più insofferente della tutela inglese. La crisi cominciò a delinearsi nel 1948, in occasione della guerra arabo-israeliana, al termine della quale l’Egitto, sconfitto, impedì il passaggio delle navi di Israele. Nel 1951 il trattato anglo-egiziano fu ripudiato, e il controllo egiziano sul Canale, accentuato dall’accordo (19 ottobre. 1954) con cui la Gran Bretagna si impegnava a ritirare le proprie truppe entro 20 mesi, si rafforzò ulteriormente quando, in risposta al rifiuto occidentale di finanziare la costruzione della diga di Assuan, Nasser decise la nazionalizzazione della Compagnia del canale (26 luglio. 1956). Si aprì così la crisi di Suez, culminata con l’intervento armato anglo-franco-israeliano contro l’Egitto (ottobre-novembre 1956). Dopo il conflitto, l’accesso al canale fu posto sotto l’egida dell’ONU, ma esso fu di nuovo chiuso durante le successive guerre arabo-israeliane, nel 1967 e nel 1973. A partire dal 1974, lungo il canale furono dislocate forze dell’ONU. Il canale fu riaperto alla navigazione internazionale il 5 giugno. 1975, ma solo con il trattato di pace tra Egitto e Israele (26 marzo 1979) fu consentito il passaggio anche alle navi israeliane.

Come ha spiegato il prof. Gilles Pecout: “Durante il secolo che va dall'inaugurazione alla sua nazionalizzazione il Canale è lo specchio dei mutamenti nei rapporti tra Europa e Oriente. Il mito sansimonista del "connubio" tra civiltà, della prosperità universale e del modernismo che caratterizza l’apertura del canale, si trasforma presto nell'affermazione coloniale europea sul Mediterraneo. Nel dopoguerra – aggiunge lo storico – il Canale diventa il simbolo della lotta per l'indipendenza egiziana e, a nazionalizzazione avvenuta, il riflettore della "nuova questione mediorientale".

sabato 21 dicembre 2013

Gli accordi di Oslo vent’anni dopo

13 settembre 1993: il primo ministro israeliano Yitzakh Rabin e il leader dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina Yasser Arafat si stringono la mano sotto gli occhi soddisfatti di Bill Clinton. Viene scattata una delle foto più famose del mondo. Perché immortala un momento, un evento storico: la firma degli accordi di Oslo per la riconciliazione tra israeliani e palestinesi. Si sono passati vent’anni dalla firma degli accordi di Oslo, il primo trattato di pace fra i contendenti dal 1948. Furono raggiunti nella capitale norvegese il 20 agosto 1993 e poi firmati ufficialmente a Washington il 13 settembre.

Storiche anche le parole di Bill Clinton, che in quell’occasione dice: “Oggi, con tutto il nostro cuore e la nostra anima auguriamo shalom, shalom, pace!”

Gli accordi hanno portato al reciproco riconoscimento tra Israele e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, al ritiro delle forze israeliane da alcuni territori palestinesi e al governo dell’Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

Nel frattempo, i territori palestinesi sono diventati sempre più divisi: Al Fatah governa la Cisgiordania, mentre Hamas controlla Gaza dopo le elezioni del 2006. Questo ha portato al rafforzamento del blocco di Gaza da parte di Israele e a due attacchi israeliani: l’operazione Piombo fuso nel 2008-09, e quella Pilastro di difesa nel 2012.

Gli accordi di Oslo II, firmati nel 1995, hanno diviso la Cisgiordania in tre zone: area A, area B e area C. Si sono così create 167 enclave separate e l’area C, che comprende circa il 60 per cento del territorio della Cisgiordania, è sotto il controllo israeliano.

Il conflitto passerebbe quasi sotto silenzio senza la vittoria simbolica del novembre 2012 all’Onu. “La comunità internazionale ora si trova davanti all’ultima possibilità di salvare la soluzione dei due Stati” afferma Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese.

A larghissima maggioranza, la Palestina viene riconosciuta come Stato osservatore delle Nazioni Unite. Un primo passo verso il riconoscimento ufficiale? Nulla, però è veramente cambiato, così come nulla è cambiato in vent’anni.

Gli accordi di Oslo hanno concentrato tutte le speranze di una generazione che voleva una pace concreta tra israeliani e palestinesi. Di quelle speranze, oggi, è rimasto ben poco.

Riprendono a Gerusalemme, sotto l’egida del Segretario di Stato americano John Kerry, i colloqui di pace tra israeliani e palestinesi. Sono circa 22 anni, precisamente dal 1991, che le parti si siedono al tavolo dei negoziati con la mediazione della comunità internazionale, Stati Uniti in primis, per individuare un percorso di pace in Medio Oriente.

Vediamo una sintetica cronistoria delle relazioni israelo-palestinese.

Madrid, 1 novembre 1991. Un meeting ospitato dal governo spagnolo e sponsorizzato da Usa e Urss dura tre giorni. Si tratta del primo tentativo di riappacificazione tra le parti dopo la guerra dei sei giorni, nel 1967. L’incontro si focalizza anche sulla stabilità di Siria, Libano e Giordania. La delegazione palestinese, a causa delle obiezioni israeliane, viene integrata a quella giordana.

Lo scopo della conferenza è quello di servire come un forum di apertura del dialogo per i partecipanti e non ha alcun potere di imporre soluzioni o accordi di veto.

Oslo, 13 settembre 1993. Si tiene a Washington D. C. la cerimonia pubblica ufficiale di firma della Dichiarazione di Principi (DOP), un accordo conclusosi segretamente il 20 agosto in Norvegia tra Yasser Arafat, per l’Olp, e Shimon Peres, per conto dello Stato d’Israele.

Alla cerimonia partecipano in veste di garanti Warren Christopher per gli Stati Uniti e Andrei Kozyrev per la Russia, alla presenza del presidente statunitense Bill Clinton.

Il Cairo, 4 maggio 1994. Il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e il leader palestinese Yasser Arafat siglano in Egitto l’accordo per l’autonomia delle zone di Gaza e Gerico.

Camp David, 11-25 luglio 2000. L’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ospita nuovi colloqui tra Arafat e il premier israeliano Ehud Barak. Ancora oggi, il vertice, viene ricordato come un tentativo fallimentare di negoziare uno “status finale” per il conflitto israelo-palestinese, ma anche come un round di negoziati senza precedenti in finalità e dettagli.

Le due parti concordano che l’obiettivo delle trattative è quello di porre fine a decenni di conflitto e di raggiungere una pace giusta e duratura. Poco dopo, tuttavia, il 28 settembre si scatena la Seconda Intifada palestinese.

Taba, 21 gennaio 2001. Il vertice, nel Sinai, ripropone l’agenda di Campd David e si avvicina (solo) a raggiungere un accordo. Nell’incontro, che si conclude il 27 gennaio in vista delle elezioni israeliane, lo stato ebraico ribadisce che “i profughi palestinesi non hanno alcun diritto di ritornare in Israele”.

Aqaba, 4 giugno 2003. Viene indetta ‘la tabella di marcia per la pace’ in Medio Oriente. L’incontro, proposto dal Quartetto composto da Stati Uniti, Unione Europea, Russia e Nazioni Unite, si tiene in Giordania e mira all’istituzione di uno Stato palestinese indipendente entro il 2005. Vi partecipa anche l’allora leader della Casa Bianca, George W. Bush, il premier israeliano Ariel Sharon e il primo ministro palestinese Mahmud Abbas, ma gli sviluppi sono negativi e gli obiettivi restano arenati alle speranze del futuro.

Sharm el-Sheikh, 2 febbraio 2005. Il primo ministro israeliano Ariel Sharon, il presidente della Autorita’ palestinese Mahmoud Abbas, il governatore egiziano Hosni Mubarak e Re Abdullah II si incontrano in Egitto e dichiarano la fine delle ostilità.

Annapolis, 27 novembre 2007. Viene convocata un’altra conferenza di pace per il Medio Oriente, presso la United States Naval Academy di Annapolis, Maryland, Stati Uniti. E’ la prima volta che viene espressa una soluzione di due Stati articolata in comune accordo per risolvere il conflitto israelo-palestinese. E’ anche la prima volta che i palestinesi parlano per loro stessi, invece di essere parte di una delegazione, come la Lega araba. Inoltre, è la prima volta dopo decenni che il contesto della conferenza non include nel contraddittorio posizioni sia dalle Nazioni Unite che dall’Unione europea contro gli israeliani.

Gaza, 27 dicembre 2008. Allo scoccare della mezzanotte Tel Aviv lancia l’operazione Piombo fuso: una campagna militare volta a colpire duramente l’amministrazione di Hamas al fine di generare una situazione di migliore sicurezza intorno alla Striscia di Gaza nel tempo, attraverso un rafforzamento della calma e una diminuzione dei lanci dei razzi. L’operazione si protrae fino al 18 gennaio 2009. Muoiono centinaia di persone.

Washington, 2 e 26 settembre 2010. Prima il presidente statunitense Barack Obama lancia colloqui diretti in un vertice tra Abu Mazen e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Poi, scade il congelamento della costruzione di nuovi insediamenti da parte di Israele in Cisgiordania e i colloqui diretti giungono al collasso.

Varie città, 19 maggio, 23 settembre e 31 ottobre 2011. Obama lancia un appello per uno Stato palestinese basato sui confini del 1967, vale a dire la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme est. La chiamata viene respinta fermamente da Netanyahu. A settembre il Quartetto – Stati Uniti, Russia, Unione Europea e Nazioni Unite – propone un piano per rilanciare i colloqui entro un mese e l’impegno a garantire un accordo di pace entro la fine del 2012. Poco prima di novembre la conferenza generale dell’Unesco vota a favore dell’adesione della Palestina come membro a pieno titolo dell’organismo Onu che si occupa di educazione, scienza e cultura.

Israele replica annunciando la costruzione di 2.000 abitazioni di coloni a Gerusalemme Est e il congelamento dei fondi indirizzati all’Autorità palestinese.

Varie città, 3 e 25 gennaio, 10 giungo 2012. Delegati israeliani e palestinesi si incontrano discretamente in Giordania. Accade anche il 10 giugno: fonti da entrambe le parti parlano di “dialoghi silenziosi”.

Varie città, dal 30 aprile a oggi. La Lega araba comincia ad aprire all’idea di reciproci scambi di terra tra Israele e Palestina. Secondo fonti dei Territori, Israele è pronta a votare il piano del segretrario di Stato Usa, John Kerry, solo se questo non include uno stop agli insediamenti.

Il 19 luglio scorso lo stesso Kerry annuncia un accordo di base tra le parti per la ripresa dei negoziati e il 29 e il 30 c’è il primo contatto. Domenica Israele approva un piano per il rilascio di 26 prigionieri palestinesi, ma poco dopo annuncia la costruzione di oltre 1.000 nuove case di coloni nei Territori. Oggi, infine, l’ultimo affondo: il progetto di 942 nuove abitazioni viene approvato dall’amministrazione municipale di Gerusalemme per l’area est, in Cisgiordania.

Come ha raccontato la storia gli Accordi di Oslo non furono veri

e propri accordi di pace, ma piuttosto un processo di negoziazione che non

specificava alcun risultato certo e che rimandava ad un tempo indeterminato i

punti più spinosi ed il negoziato sullo status definitivo. Di fatto, ai

palestinesi fu chiesto di realizzare subito i principali compromessi, mentre

Israele, al di là riconoscimento dell’OLP, avrebbe dovuto fare le concessioni

solamente in una presunta seconda fase.

Etichette:

13 settembre 1993,

20 agosto 1993,

accordi di Oslo,

cronistoria,

Israele,

israelo-palestinese,

OLP,

Organizzazione per la liberazione della Palestina,

storia,

Yasser Arafat,

Yitzakh Rabin

martedì 20 agosto 2013

Egitto: la Fratellanza Islamica da un punto di vista storico

La Fratellanza musulmana (ar. al-Ikhwā’n al-muslimū’n) è il movimento politico-religioso fondato da Ḥasan al-Banna nel 1928 a Ismailia, , sul Canale di Suez, diffusosi prima in Egitto e poi nel resto del mondo arabo-islamico. Dal 1936 al 1952 con la rivoluzione degli ufficiali liberi in Egitto si impegnò in un’azione politica soprattutto in chiave antibritannica, ricorrendo anche ad azioni terroristiche. Fu represso da Nasser per motivi ideologici e politici e colpito da pesanti persecuzioni dopo il 1971.

Il fondatore era nazionalista e anticolonialista, ma profondamente certo (a differenza dei nazionalisti liberali del Wafd), che soltanto la religione avrebbe aperto al popolo egiziano la strada del riscatto e della salvezza. Quando parlava ai suoi connazionali diceva: «Noi disprezziamo questa vita, una vita di umiliazione e di schiavitù; gli arabi e i musulmani, qui in questo Paese, non hanno spazio né dignità, e non fanno nulla per opporsi al loro stato di salariati, alla mercé degli stranieri».

E storicamente accettato che il movimento è diventato un punto di riferimento per numerose organizzazioni integraliste. Sul piano religioso favorisce il ritorno al Corano secondo i principi del modernismo islamico. Sul piano sociale chiama i musulmani alla solidarietà e all’impegno attivo, da un lato per superare il sottosviluppo economico, dall’altro per individuare le possibili forme di una lotta di classe. Sul piano politico teorizza lo Stato islamico, interpretando l’Islam come un sistema totalizzante senza distinzione tra la sfera religiosa e quella civile. È presente in Libano, Iraq, Giordania, Palestina e soprattutto Siria, dove la sua azione politica è cresciuta di importanza fin dalla fine degli anni 1970.

Al Banna portò la direzione del movimento al Cairo, diffuse il suo verbo attraverso il Paese, riuscì a creare una solida organizzazione che poteva contare su 150 filiali nel 1936, 216 nel 1937, 20.000 seguaci verso la metà degli anni Trenta, forse 500.000 nel 1944, un milione dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

Quando viene assassinato, nel 1949, la Fratellanza è l’organizzazione islamista più autorevole, soprattutto fuori dalle città. La persecuzione inizia nel 1954, quando il colonnello Gamal Abd el-Nasser, al potere dopo un golpe militare che aveva rovesciato la monarchia, scampa a un tentativo di omicidio. Nasser accusa i Fratelli musulmani e molti attivisti, per sfuggire alla tortura, scappano in altri paesi arabi, dove fondano delle “succursali” della Fratellanza. Dal 1981, Hosni Mubarak ha stretto o allentato la sua morsa sui Fratelli musulmani in base alle necessità politiche del momento. Di fatto, nonostante la repressione, la Fratellanza è per decenni la principale forza d’opposizione a Mubarak.

Stando alle ultime notizie, la tv di Stato egiziana ha annunciato l'arresto della guida dei Fratelli musulmani, Mohamed Badia. Nel blitz che ha portato alla cattura della guida dei Fratelli musulmani Mohamed Badia, è stato arrestato anche il portavoce dell'Alleanza delle formazioni pro-Morsi Youssef Talaat. Sul piatto di una realtà già molto esplosiva è arrivata in giornata la notizia della scarcerazione di Hosni Mubarak. ''Non è stato condannato, sono passati i 18 mesi di carcerazione preventiva, è quindi suo diritto uscire entro le prossime 48 ore'', sottolinea il suo avvocato Farid el Dib. A causa di questo procedimento ancora in corso, Mubarak otterrà una libertà condizionata, forse in un ospedale militare forse direttamente ai domiciliari in casa, ''saranno i giudici a decidere'', ha spiegato il legale.

Iscriviti a:

Post (Atom)